| Top Page Index About Link Mail Form ●このページの応用機器製作します |

2023.9.16

R2を 100kΩ→22kΩに変更しました。送信から受信に戻る際のタイムラグが減るので。

| 部品番号 | 型番・値 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| コンデンサ | |||

| C1 | 0.1uF | ||

| C2 | 0.1uF | ||

| C3 | 0.1uF | ||

| C4 | 1000pF C0G | ||

| C5 | 10pF C0G | 8pFにした方が感度が少し上がると思います | |

| C6 | 0.1uF | ||

| C7 | 33pF C0G | 未実装 | |

| C8 | 0.1uF | ||

| C9 | 47pF C0G | 未実装 | |

| C10 | 1000pF C0G | ||

| C11 | 1000pF C0G | ||

| C12 | 0.1uF | ||

| C13 | 1000pF C0G | ||

| C14 | 10uF | ||

| C15 | 0.01u C0G | ||

| C16 | 1uF | ||

| C17 | 1uF | ||

| C18 | 1uF | ||

| C19 | 1uF | ||

| C20 | 1uF | ||

| C21 | 10uF | ||

| 抵抗 | |||

| R1 | 100kΩ | ||

| R2 | 22kΩ | 当初は100kΩでしたが、こちらのの方がいいようです | |

| R3 | 10kΩ | ||

| R4 | 100kΩ | ||

| R5 | 4.7kΩ | ||

| R6 | 100kΩ | ||

| R7 | 100kΩ | ||

| コネクタ | |||

| CN1 | ピンヘッダ 1x2 | PLL入力コネクタ 新基板では 2x6のピンヘッダになっています |

|

| CN2 | ピンヘッダ 2x7 | 制御入力コネクタ | |

| CN3 | ピンヘッダ 1x3 | アンテナ入力コネクタ | |

| CN4 | ピンヘッダ 1x6 | 送信基板コネクタ | |

| CN5 | ピンヘッダ 1x6 | 未実装 | |

| CN6 | ピンヘッダ 1x3 | ボリュームコネクタ | |

| CN7 | ピンヘッダ 1x3 | スピーカーコネクタ | |

| 半導体 | |||

| D1 | 1N4148 | ||

| D2 | 1N4148 | ||

| IC1 | NJM2552V | 実装済み | |

| IC2 | NJM2866F33 | 実装済み | |

| IC3 | MC34119 | ||

| その他 | |||

| FL1 | LT455HU | セラミックフィルタ CFUM455H CFU455H2 等も可 |

|

| L1 | 1uH | ||

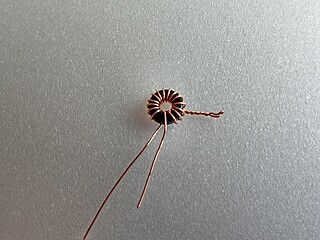

| T1 | T-25-10 | 手巻きで製作する | |

| TC1 | 20pF | トリマーコンデンサ | |

| X1 | 10.245MHz | 未実装 | |

| 基板・付属品 | |||

| KTR-10 受信基板 | |||

| 10kΩA ボリューム | |||

| ポリウレタン線 20cm | T1の製作用 | ||

| 0.15uH x2 | KTR-10 コントロール・PLL基板の LPF用 | ||

| 47pF C0G x2 | KTR-10 コントロール・PLL基板の LPF用 | ||

| 100pF C0G | KTR-10 コントロール・PLL基板の LPF用 | ||

| 0.01uF C0G | KTR-10 コントロール・PLL基板用 | ||

| 68Ω x2 | KTR-10 コントロール・PLL基板の ATT用 | ||

| 250Ω | KTR-10 コントロール・PLL基板の ATT用 | ||

| スペーサーセット | 作業用 | ||

| 2x7 フラットケーブル | |||

| コネクタ付きケーブル | テスト用 | ||

→KTR-10-RX-02(旧基板) 受信基板回路図(PDF)

→KTR-10-RX-03(新基板) 受信基板回路図(PDF)

新基板では CN1が6ピンに変更されていますが、それ以外、レイアウト的にはほぼ同じです。

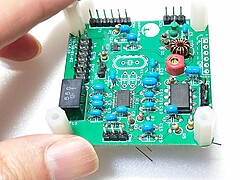

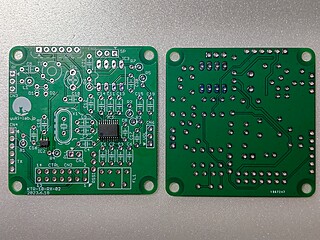

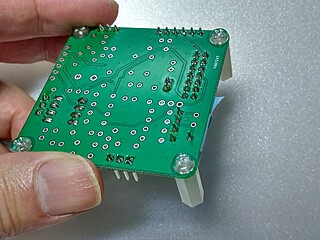

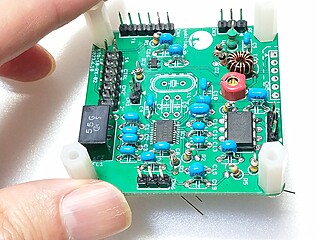

基板の表面と裏面。キットには1枚だけ入っています。表面実装部品は実装された状態で配布されます。

基板の表面と裏面。キットには1枚だけ入っています。表面実装部品は実装された状態で配布されます。

基板は共晶ハンダでメッキされています。ハンダは共晶ハンダをお使いください。

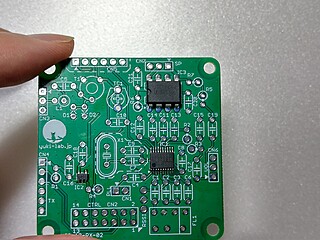

IC3を取り付けてハンダづけします。グランドのピンはハンダごての熱が奪われてつけにくいので注意してください。

IC3を取り付けてハンダづけします。グランドのピンはハンダごての熱が奪われてつけにくいので注意してください。

| IC3 | MC34119 オーディオアンプ |

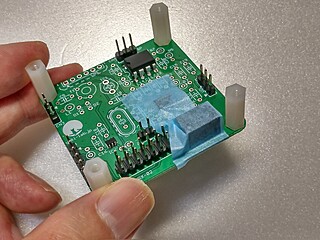

コネクタが落ちないようにマスキングテープで固定してからハンダづけします。曲がったり浮いたりすると面倒なので、ピンを1本だけつけて状態を確認、具合が悪ければ付け直し、良ければ残りをハンダづけすのがよろしいかと思います。

特に CN3、CN4は傾いたり浮いたりすると送信基板との接続がしにくくなることがあります。極力まっすぐに取り付けてください。

| CN1 | ピンヘッダ 1x2 | 新基板では 2x6のピンヘッダ |

| CN2 | ピンヘッダ 2x7 | コントロール・PLL基板と接続 |

| CN3 | ピンヘッダ 1x3 | アンテナ入力 |

| CN4 | ピンヘッダ 1x6 | 送信基板と接続 |

| CN5 | ピンヘッダ 1x6 | ミキサー基板と接続 |

| CN6 | ピンヘッダ 1x3 | ボリュームコネクタ |

| CN7 | ピンヘッダ 1x3 | スピーカーコネクタ |

FL1 セラミックフィルタを取り付けます。これもマスキングテープで落ちないようにしてからハンダづけします。

FL1 セラミックフィルタを取り付けます。これもマスキングテープで落ちないようにしてからハンダづけします。

| FL1 | セラミックフィルタ LT455HU等 |

いろいろなセラミックフィルタがつけられるように FL1の基板の穴は余分に空いています。足がある所だけつければ OK。

いろいろなセラミックフィルタがつけられるように FL1の基板の穴は余分に空いています。足がある所だけつければ OK。

| TC1 | 20pF トリマーコンデンサ |

L1 インダクタと D1, D2 ダイオードを取り付けます。ダイオードには向きがあります。L1は一見抵抗と同じような形・色なので間違えないようにしてください。

L1 インダクタと D1, D2 ダイオードを取り付けます。ダイオードには向きがあります。L1は一見抵抗と同じような形・色なので間違えないようにしてください。

| L1 | 1μH マイクロインダクタ |

| D1 | 1N4148 スイッチングダイオード |

| D2 | 1N4148 スイッチングダイオード |

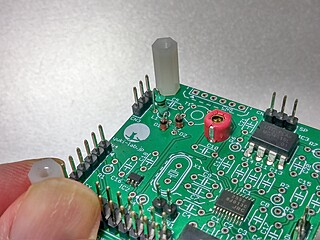

T1 トランスを取り付けます。T1は製作者自身がが手巻きで作ります。

T1 トランスを取り付けます。T1は製作者自身がが手巻きで作ります。

| T1 | 手巻きトランス |

T1の所にはランド穴が4つありますが、ダイオードに近い穴は使いません。

T1の所にはランド穴が4つありますが、ダイオードに近い穴は使いません。

T1は必ず基板からは浮いた状態にしてください。巻線が基板と触れるとそこがコンデンサになってしまいます。

| R1 | 100kΩ 抵抗 |

| R2 | 22kΩ 抵抗 |

| R3 | 10kΩ 抵抗 |

| R4 | 100kΩ 抵抗 |

| R5 | 4.7kΩ 抵抗 |

| R6 | 100kΩ 抵抗 |

| R7 | 100kΩ 抵抗 |

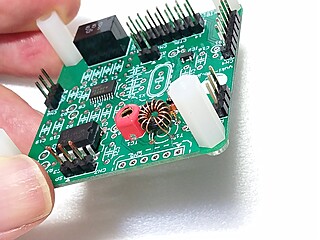

コンデンサをハンダづけします。コンデンサは文字が薄くて見分けにくいので間違えないように注意してください。

コンデンサをハンダづけします。コンデンサは文字が薄くて見分けにくいので間違えないように注意してください。

点線の中の部品はオプションです。改造する時に使いますが、ここでは実装しません。

コンデンサの数が多いので画像では半分くらいつけた状態です。

| C1 | 0.1μF |

| C2 | 0.1μF |

| C3 | 0.1μF |

| C4 | 1000pF C0G |

| C5 | 10pF C0G 8pFの方が感度が上がるかも |

| C6 | 0.1μF |

| C7 | 未実装 |

| C8 | 0.1μF |

| C9 | 未実装 |

| C10 | 1000pF C0G |

| C11 | 1000pF C0G |

| C12 | 0.1μF |

| C13 | 1000pF C0G |

| C14 | 10μF |

| C15 | 0.01μF C0G |

| C16 | 1μF |

| C17 | 1μF |

| C18 | 1μF |

| C19 | 1μF |

| C20 | 1μF |

| C21 | 10μF |

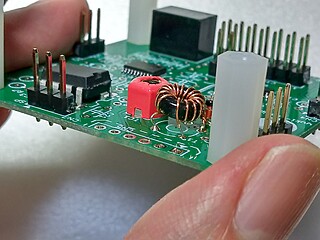

残りのコンデンサをつけてハンダづけ終了した状態。点線の中はオプションなので未実装のままです。

残りのコンデンサをつけてハンダづけ終了した状態。点線の中はオプションなので未実装のままです。

ハンダづけが終わった後、フラックスクリーナーでクリーニングすると綺麗な基板になります。

ハンダづけが終わった後、フラックスクリーナーでクリーニングすると綺麗な基板になります。

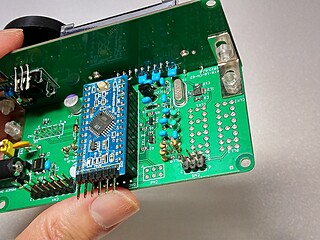

KTR-10 コントロール・PLL基板の CLK0 〜 PLL0 間に LPF(ローパスフィルタ)と ATT(アッテネータ)を取り付けます。

KTR-10 コントロール・PLL基板の CLK0 〜 PLL0 間に LPF(ローパスフィルタ)と ATT(アッテネータ)を取り付けます。

→KTR-10 受信基板用フィルタ回路図(PDF)

| 0.15μH マイクロインダクタ x 2 |

| 47pF C0G セラミックコンデンサ x 2 |

| 100pF C0G セラミックコンデンサ |

| 0.01μF C0G セラミックコンデンサ |

| 250 or 270Ω 抵抗 |

| 68Ω 抵抗 x 2 |

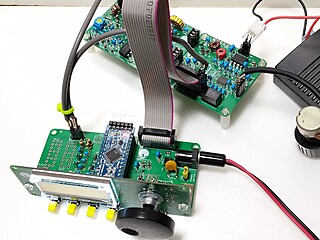

KTR-10 コントロール・PLL基板やボリューム、スピーカーの配線をします。

KTR-10 コントロール・PLL基板やボリューム、スピーカーの配線をします。

→KTR-10 受信基板外部配線図(PDF)

画像には KTR-10 送信基板も写っていますが、送信基板がなくても受信は可能です。

調整は基本的に TC1を一番感度のいい所に合わせるだけです。液晶パネルの設定メニューでテスト信号が出せますのでそれを利用するのがいいでしょう。液晶パネルには RSSI強度も表示されます。

2023.10.16 追記。

フルキットで配布したりセミキットで利用するように書いている「コネクタ付きケーブル 20cm メスメス」ですが、抜き差しを繰り返すと容易にヘタります。テスト終了後は別のケーブルを作成して交換するか、コネクタの端子だけ付け替えるのをお薦めします。

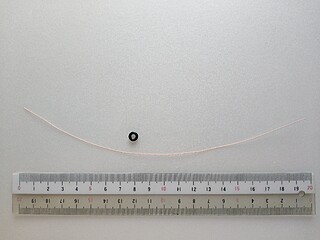

T-25-10 と 0.3mm前後のポリウレタン線約20cmを使います。

T-25-10 と 0.3mm前後のポリウレタン線約20cmを使います。

この時、逆巻にしないように注意。巻く方向は必ず同じにします。

残りも巻いていって計15回巻きます。線と線の間はできるだけ均等にして線と線があまり触れないようにします。(穴の中で触れてしまうのはかまいませんが、できれば触れないようにします。)

残りも巻いていって計15回巻きます。線と線の間はできるだけ均等にして線と線があまり触れないようにします。(穴の中で触れてしまうのはかまいませんが、できれば触れないようにします。)

ひねった中間タップも先端は必ずカットしてください。これは被覆を溶かしやすくする為です。

ハンダごてにたっぷりハンダを盛り、その中に線を突っ込む形で被覆を溶かします。

ハンダごてにたっぷりハンダを盛り、その中に線を突っ込む形で被覆を溶かします。

被覆は熱で溶けるとはいえ、ちょっと触った程度では溶けません。ガッつり加熱する必要があります。線をカットした断面部分をハンダの中につっこんでやるのがコツです。

被覆が溶けた時の煙は吸わないように換気に気をつけましょう。